Viele Imkerinnen und Imker reagieren nicht mehr auf den Stich einer Biene. Ihr Körper hat sich an das Gift gewöhnt. Dies ist allerdings keine Garantie dafür, von einer Bienengiftallergie verschont zu bleiben. Sie kann sich entwickeln und in der Imkerei zur Herausforderung werden. Zwei Erfahrungsberichte.

Alles begann, als Claudia Brandis im Mai 2020 einen Bienenschwarm in eine Beute einlaufen lassen wollte, und, wie oft zuvor, von einer Biene gestochen wurde. Als Erstes fingen ihre Fußsohlen an zu kribbeln. Der Juckreiz wurde schließlich so stark, dass sie sich Schuhe und Socken auszog, um sich kratzen zu können. Linderung konnte sie sich so aber nicht verschaffen. Dann begannen auch die Hände zu jucken. Als sie merkte, dass zudem ihre Lippen und ihre Zunge anschwollen, griff die Imkerin nach ihrem Handy und rief den Notarzt. Mit Mühe konnte sie dem Personal der Rettungsstelle am Telefon noch mitteilen, wo sie sich gerade befand. Dann musste sie sich hinlegen, und ihr wurde schwarz vor Augen. Zwar konnte sie noch hören, was um sie herum geschah, sehen konnte sie aber nichts mehr.

Der Notarzt kam noch rechtzeitig, um den Kreislauf der Imkerin vor Ort zu stabilisieren. Brandis musste nicht ins Krankenhaus, sondern konnte nach Hause entlassen werden – allerdings mit der Auflage, die nächsten zwei Tage unter Beobachtung zu bleiben. In der Nacht des folgenden Tages bekam sie eine zweite allergische Reaktion. Wieder begann es mit Juckreiz am ganzen Körper und endete mit einem anaphylaktischen Schock.

Bienengiftallergie: Keine Reaktion ist keine Garantie

Claudia Brandis, Vorsitzende des Imkervereins Groß-Potsdam e. V., imkert bereits seit mehreren Jahren. In der Anfangszeit schwollen auch bei ihr die Einstichstellen dick an und juckten, doch im Laufe der Zeit schwächten sich die Reaktionen ab und hörten irgendwann ganz auf. Wie viele Imker arbeitete sie daher meistens ohne Schleier und Handschuhe. Nach jenem Maitag brachte ein Bluttest im Krankenhaus schließlich die Gewissheit: Sie hatte eine Bienengiftallergie entwickelt.

Eigentlich soll unser Immunsystem uns vor Krankheitserregern wie Viren und Bakterien schützen. Bei einer Allergie reagiert es allerdings unverhältnismäßig heftig. Im Fall einer Bienengiftallergie „erkennt“ das Immunsystem bestimmte Eiweißbestandteile des Giftes als Fremdkörper und versucht, diese zu bekämpfen. Eine solche Allergie entsteht aber selten schon nach dem ersten Stich. Tatsächlich kann man zuvor über Jahre hinweg immer wieder gestochen worden sein, ohne dass es zu einer besonderen Reaktion kam.

Normale Reaktionen auf einen Bienenstich sind Juckreiz und eine mehr oder minder starke Schwellung an der Einstichstelle. Dabei spielt auch die betroffene Körperpartie eine Rolle: So schwellen Stiche im Gesicht oft stärker an als solche in Arme oder Beine. Eine dicke Wange muss daher noch keine allergische Reaktion sein.

Allergien gegen Insektengifte sind allerdings gar nicht so selten. Hierzulande weist etwa ein Viertel der Bevölkerung eine ungewöhnlich starke lokale Reaktion nach einem Insektenstich auf, also eine deutliche Schwellung mit einem Durchmesser von mehr als zehn Zentimetern um die Einstichstelle, die länger als 24 Stunden anhält. „Eine immunologische Reaktion ist bei bis zu 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland messbar“, sagt Prof. Dr. med. Margitta Worm, Leiterin der Allergologie und Immunologie an der Charité in Berlin. Bei diesen Personen kann man Antikörper gegen Insektengifte im Blut nachweisen.

Allergie mit systemischer Reaktion

„Klinische Symptome entwickeln aber nur drei bis fünf Prozent.“ Bei den Betroffenen löst das Insektengift eine sogenannte systemische Reaktion aus: Diese betrifft nicht nur die Einstichstelle, sondern den gesamten Organismus und reicht von Juckreiz am ganzen Körper über Quaddeln auf der Haut und Atemnot bis – im Extremfall – zum lebensbedrohlichen Kreislaufversagen. Jährlich meldet das Statistische Bundesamt etwa 20 Todesfälle durch anaphylaktischen Schock infolge allergischer Reaktionen auf Bienen- und Wespenstiche.

Auch Martin Erdmann entwickelte nach fünf Jahren Imkerei eine Bienengiftallergie. Ebenso wie bei Brandis, waren zwischenzeitlich bei ihm die typischen Reaktionen auf das Bienengift verschwunden. „Ich reagierte kaum mehr als auf einen Mückenstich“, berichtet er. „Dann plötzlich bekam ich Rötungen nicht nur an der Stichstelle, sondern auch am Bauch und an der Innenseite der Arme.“ Die nächste Reaktion erfolgte erst zwei Jahre später. Diesmal waren die Folgen drastischer. Neben Schwächegefühl kamen kalte Schweißausbrüche, Kribbeln in den Beinen und Atemnot hinzu. „Einige Wochen später hatte ich die gleiche Reaktion nach einem Wespenstich.“

Ob jemand in absehbarer Zukunft eine Bienengiftallergie entwickelt, lässt sich nicht durch Tests vorhersagen. Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Allergie erhöhen. „Die Häufigkeit einer Allergie steigt mit der Exposition zum Allergen“, sagt Worm. Das heißt, Menschen, die häufig mit Bienengift in Kontakt kommen, haben auch ein höheres Risiko, eine Bienengiftallergie zu entwickeln. Allerdings mache es einen Unterschied, ob man selten oder regelmäßig gestochen werde. Wird man regelmäßig gestochen, könne dies unter Umständen die Immuntoleranz sogar fördern. Doch davon, sich absichtlich stechen zu lassen, rät Worm ab: „Dies ist zwar vom Grundsatz her eine gute Idee, da die Auswirkung des Stiches jedoch unklar ist und somit eine unnötige regelmäßige Immunreaktion hervorgerufen wird, würde ich derzeit davon abraten.“

Ähnlich wie bei Allergien gegen Pollen können auch bei Insektengiftallergien Kreuzreaktionen auftreten. Oft reagieren Bienengiftallergiker dann auch auf Wespengift, wie es bei Erdmann der Fall war.

Bienengiftallergie: So läuft der Allergietest ab

Um Gewissheit zu erlangen, hatte Erdmann sich damals zu einem Allergietest entschlossen. Diesen kann man in der Hauspraxis oder – besser – bei allergologisch ausgebildetem ärztlichem Fachpersonal machen lassen. Beim sogenannten Pricktest werden verschiedene Allergene (Bestandteile des Bienengiftes) in Tropfenform auf der Innenseite des Unterarmes aufgetragen. Dazu kommen zwei Kontrollflüssigkeiten: einmal eine Kochsalzlösung, die keine Reaktion hervorrufen sollte, und – als Positivvergleich – eine histaminhaltige Lösung, die eine juckende, gerötete Schwellung auslöst. Nach einem kleinen Stich durch den Tropfen in die Haut heißt es etwa 20 Minuten warten. Lösen auch die Proben mit dem Bienengift Reaktionen wie die Positivkontrolle aus, spricht dies für eine Bienengiftallergie.

Auch der Nachweis von Antikörpern gegen Bienengift im Blut kann den Verdacht einer Bienengiftallergie erhärten. Da die Antikörper aber auch aus anderen Gründen im Blut zu finden sein können, etwa wenn man einige Zeit zuvor von einer Biene gestochen wurde, ist deren Anwesenheit kein Beweis, sondern höchstens ein weiteres Indiz für eine Insektengiftallergie.

Allergie, was nun?

Hat sich der Verdacht einer Bienengiftallergie bestätigt, ist die wirksamste Therapie die spezifische Immuntherapie – oft auch „Hypo“- oder „Desensibilisierung“ genannt – mit einem synthetischen Bienengift. „Bei einer Immuntherapie unterscheidet man zwischen einer Einleitungs- und einer Erhaltungstherapie“, erklärt Worm. Die Einleitungsbehandlung erfolgt stationär im Krankenhaus über drei Tage. Unter ärztlicher Aufsicht bekommen die Patienten Bienengift gespritzt. Dabei wird mit winzigen Mengen begonnen, die alle zwei Stunden gesteigert werden. Zusätzlich erhalten die Patienten Medikamente, die die Reaktion dämpfen sollen. Die letzte Dosis entspricht dann etwa der Giftmenge von zwei Bienenstichen.

Wie der Fall von Claudia Brandis zeigt, ist der stationäre Aufenthalt wichtig, damit bei einer plötzlichen starken Reaktion auf eine Dosissteigerung schnell medizinische Hilfe geleistet werden kann. „Bei drei Aufenthalten in der Allergologie im Krankenhaus von Treuenbrietzen habe ich jeweils die letzte Spritze mit der doppelten Bienengiftdosis nicht vertragen“, berichtet Brandis. „Jedes Mal hatte ich nach der letzten Spritze einen anaphylaktischen Schock und musste die Einleitungsbehandlung von vorn beginnen.“

Beim vierten Start der Hyposensibilisierung bekam Brandis eine andere Medikamentenkombination, und diesmal klappte die Einleitungstherapie. Allerdings ist bei diesem Medikament die Zeittoleranz bezüglich der Folgespritzen deutlich geringer. „Das war der letzte Versuch, hätte das wieder nicht geklappt, dann hätten die Ärzte aufgegeben“, erzählt Brandis.

Angst vor Bienen? – Provokationstest soll helfen

Die Erhaltungstherapie findet ambulant in der Hauspraxis statt. Über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren erhält Brandis nun weitere Bienengiftspritzen, erst in einem zweiwöchigen, dann in vierwöchigem und zuletzt in sechswöchigem Abstand. „Zwischendurch muss ich alle zwölf Monate ins Krankenhaus. Dort wird mir eine Biene auf den Arm gesetzt, die mich stechen soll“, berichtet sie. Dieser Provokationstest soll den Betroffenen auch die Angst vor den Insekten nehmen.

Weitere Insektenstiche sollte man während der Therapie vermeiden. Wird man dennoch gestochen, ist es wichtig, das behandelnde medizinische Fachpersonal darüber zu informieren, auch wenn der Stich ohne Komplikationen vertragen wurde. Möglicherweise ist es notwendig, den nächsten Injektionstermin zu verschieben.

„Die Erfolgschance der spezifischen Immuntherapie liegt bei über 95 Prozent, wenn die Behandlung regelmäßig durchgeführt wird“, bestätigt Worm. Von einer Hyposensibilisierung ausgenommen sind allerdings Patienten, die zusätzlich unter bestimmten Begleiterkrankungen leiden. Dazu gehören aktive Autoimmun- oder Krebserkrankungen, schwere Herzkrankheiten oder eine chronische, aktive Entzündung. Diese Erfahrung musste auch Martin Erdmann machen. Er erkundigte sich nach einer Allergietherapie, um sein Hobby weiter ausüben zu können, durfte eine solche Behandlung aber aufgrund einer Herzerkrankung nicht durchführen.

Trotzdem wollte Erdmann seine Imkerei zunächst nicht aufgeben. Er kaufte sich bessere Schutzkleidung, imkerte mit Gummistiefeln und Handschuhen, auch wenn das gerade im Hochsommer denkbar unangenehm war. Fünf weitere Jahre führte er seine Arbeit so fort. „In dieser Zeit wurde mir jedoch zunehmend mulmig bei dem Gedanken, was im Fall eines Falles passieren könnte“, berichtet er. Schließlich war ein Umzug für ihn der Anlass, die Imkerei zu verkaufen. Mit dem Gedanken hatte er zuvor schon öfter gespielt: „Wenn jeder Stich Lebensgefahr bedeutet, kann man zwar Maßnahmen ergreifen, aber wirklich Spaß macht es dann nicht mehr“, berichtet Erdmann.

Bienengiftallergie: Nie mehr ohne Allgiepass und Notfallset

Zwei Dinge hat Claudia Brandis jetzt immer bei sich: einen Allergiepass und ein entsprechendes Notfallset. „Normalerweise kommt ja keine Biene und greift einen an, aber nach einem der Desensibilisierungstermine musste ich irgendwie so gerochen haben, dass mir wirklich eine Biene hinterhergeflogen ist. Ich hatte mein Set nicht dabei und eine Scheißangst“, gesteht Brandis. „Auf meinem Handy steht ‚Achtung, Bienengiftallergie‘, und ich trage den Allergiepass jetzt immer im Portemonnaie.“

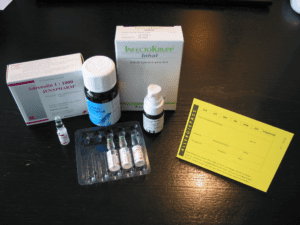

Einen Allergiepass bekommt man in der Hauspraxis ausgestellt. Dort kann man sich auch das passende Notfallset verschreiben lassen. Darin befinden sich drei bis vier Medikamente, die Betroffene im Fall einer allergischen Reaktion anwenden können. So kann der Verlauf der Reaktion abgemildert werden, bevor der Notarzt eintrifft – oft ist ein tödlicher Ausgang eines anaphylaktischen Schocks auf eine unzureichende oder zu späte medizinische Behandlung zurückzuführen.

Ein Spray hilft gegen aufkommende Atemnot und eine Autoinjektionsspritze mit Adrenalin gegen Kreislaufprobleme. Manche Betroffene können sich diese selbst verabreichen, in anderen Fällen müssen Helfer das übernehmen. Außerdem befinden sich für gewöhnlich ein Antihistamin und ein Steroid wie Kortison in flüssiger oder Tablettenform im Set. Beide dämpfen die Entzündungsmechanismen, die mit einer allergischen Reaktion einhergehen. In der Regel werden Allergiker während der Behandlung in der Anwendung der Spritze und der anderen Medikamente unterwiesen. Am besten bringen Betroffene dies aber auch ihren Familienmitgliedern und Freunden bei.

Schutzkleidung ist wichtig

Claudia Brandis hat ihre Bienen für die Zeit der Therapie einer Freundin anvertraut, mit der sie über Telefon die nötigen Arbeiten abspricht. Die letzte Fütterung hat ein befreundeter Imker übernommen. Sie selbst würde nach Abschluss der Therapie gerne wieder mit der Imkerei beginnen, auch wenn die Experten raten, den Kontakt zum Allergen zu vermeiden. Die Erfahrungen haben sie ihre Arbeitsweise allerdings überdenken lassen. „Ich war ja diejenige, die alle ausgelacht hat, die in Schutzkleidung Schwärme fangen. Heute würde ich jedem raten: Anziehen, die volle Montur, vorbeugend.“

Martin Erdmann hat zwar mit der Imkerei aufgehört, aber von den Bienen hat er sich deshalb nicht gänzlich verabschiedet. „Wenn man aufhören muss, ist das zwar traurig, aber vernünftig und die Welt geht nicht unter“, gibt er zu bedenken. „Die Erfahrung und das Wissen bleiben einem ja, und man kann immer noch mit Kollegen fachsimpeln und das Bienen-Journal lesen.“

Franziska Weber

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Mit unserem Newsletter sind Sie immer auf dem aktuellen Stand.